La fonction Achats est née de l’innovation. Le premier livre qui lui a été consacré, en 1887, portait sur son importance pour le développement du chemin de fer : the handling of railway supplies. Mais, la fonction Achats est longtemps restée confinée aux tâches administratives. Sous le chapeau du titre « Approvisionnement », son rôle se bornait à jouer sur les prix, sans chercher à contribuer au développement de valeur nouvelle malgré sa théorique connaissance des marchés fournisseurs.

L’implication de la fonction Achats dans les projets d’innovation de son organisation, au-delà de la dimension « prix », a commencé à être signalée dans les années 1980, dans le secteur automobile. Elle est régulièrement confirmée tout au long des deux décennies qui suivent alors que se multiplient les études soulignant le lien entre performance des projets d’innovation et qualité d’implication des fournisseurs.

C’est dans ces décennies que le recentrage sur le cœur de métier des grandes entreprises et la libéralisation des marchés conduisent à un accroissement du transfert d’activités des grandes entreprises vers leurs fournisseurs. En 1991, Barreyre notait qu’en moyenne 55% du coût de revient d’un produit provenait de partenaires externes. En 2006, une enquête du SESSI/CDAF mesurait que celle-ci était de 75% dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des télécommunications et de l’informatique, et de l’électronique.

Dans ces contextes très technologiques, ou la diversité et la complexité des produits font partie intégrante du jeu concurrentiel, les acheteurs deviennent des acteurs clés du développement de nouveaux produits. Progressivement apparaît une catégorie nouvelle d’acheteur dédié au projet de développement de nouveaux produits qui apporte sa maîtrise du couple coût /qualité ainsi que celui du délai de mise sur le marché.

Les années 1990 et l’acheteur-projet dans le développement de nouveaux produits

Christophe Midler dans sa description et son analyse du projet de développement de la Renault Twingo, produit innovant mais surtout démarche innovante de conception de la part de Renault, a ainsi mis en avant les nouvelles modalités d’implication des fournisseurs mises en place pour ce projet (p. 161‑182). Alors qu’en interne, il n’y avait pas de solutions envisageables pour répondre à l’équation économique ciblée, il a fallu s’appuyer sur les fournisseurs dans une démarche de design-to-cost. Cette démarche qui a permis de sortir le projet de l’ornière devait s’appuyer sur « des qualités de dialogues, d’adaptation et de réactivité ». Il s’agissait non pas de négocier avec les fournisseurs un prix sur la base d’un cahier des charges cibles, mais de négocier un cahier des charges sur la base d’un prix cible. Pour répondre aux multiples défis que cela pose, Midler évoque et documente la « révolution de la fonction achats » (p180). De « spécialiste de la négociation du contrat économique », l’acheteur a dû se faire régulateur et animateur d’un ordre économique nouveau où il doit renégocier dans un processus plein d’incertitude et d’évolution ».

Il souligne ainsi que l’acheteur dans ce type de projet est amené à développer des outils et méthodes nouvelles pour pouvoir non seulement évaluer l’aptitude de fabrication des potentiels fournisseurs mais aussi leurs aptitudes de conception. Ils doivent aussi apprendre à ajouter deux dimensions nouvelles lors des négociations : la propriété de l’innovation et le partage des risques. Il se trouve également à renforcer son rôle de pivot de la relation – et non plus de goulot d’étranglement – en allant chercher de manière proactive l’information, commerciale comme technique, et en la poussant ensuite aux multiples parties-prenantes.

Une étude pionnière en la matière est celle développée par Finn Wynstra dans son travail de thèse où il étudie plusieurs cas d’implication des achats dans le développement de nouveaux produits et ce dans différents secteurs industriels, aux Pays Bas et en Suède. Cette base lui permet de proposer la première caractérisation de l’acheteur impliqué sur des projets de développement de nouveaux produits. Ses travaux seront un socle pour la littérature sur l’implication précoce des achats dans le développement de nouveaux produits (EPI pour early purchasing involvment) en parallèle du développement de la littérature plus prolixe sur l’implication précoce des fournisseurs (ESI pour early supplier involvement).

En 2000, Calvi prophétise l’arrivée d’une nouvelle catégorie d’acheteur spécifiquement dédiée aux projets les plus exploratoires. Mais ses premières apparitions ne sont documentées qu’au mitan des années 2000. D’une part au sein d’un équipementier automobile français. D’autre part, à travers nos propres travaux car nous avons eu l’opportunité de travailler au sein d’un autre équipementier automobile français qui avait développé un dispositif similaire.

L’explosion de l’open innovation et l’émergence de l’acheteur-innovation

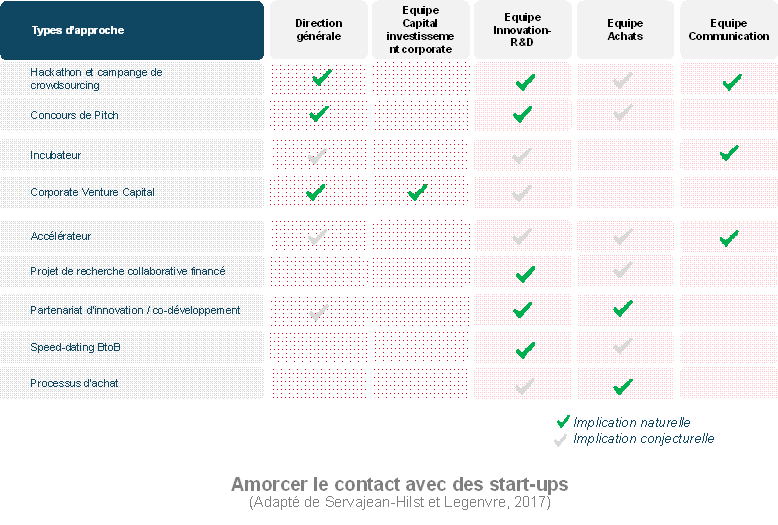

Au début des années 2010, avec le large développement de l’Open Innovation dans les grands groupes internationaux, la pratique s’est développée, en France comme en Europe, gagnant d’autres secteurs comme celui de l’industrie, de l’aéronautique ou de la pharmacie. Au début des années 2020, un quart des grandes entreprises françaises ont au moins une personne dédiée à l’innovation dans les Directions des Achats. A travers sa position croissante dans l’innovation, la fonction Achats gagne petit à petit des lettres de noblesse dans la participation au développement de son organisation.